こんにちは保健師です!

足がつる(こむら返り)(2023年8月)

意識していない強い筋肉萎縮が突然発症し、つって痛みを伴う症状をこむら返りと言い、有痛性筋痙攣のことを指します。糖尿病や甲状腺などの内分泌疾患や、狭窄症やヘルニアなどの神経筋疾患等、疾病によるものもありますが、栄養不足や水分不足などのイオンバランス(電解質)の異常で誰にでも起こる症状の一つです。特に、中高年になると加齢に伴う筋肉量の減少で、慢性化や重症化しやすくなります。ふくらはぎだけでなく、足の裏や指がつることもあり、鋭い痛みで一定の時間動かせなくなることが特徴です。

意識していない強い筋肉萎縮が突然発症し、つって痛みを伴う症状をこむら返りと言い、有痛性筋痙攣のことを指します。糖尿病や甲状腺などの内分泌疾患や、狭窄症やヘルニアなどの神経筋疾患等、疾病によるものもありますが、栄養不足や水分不足などのイオンバランス(電解質)の異常で誰にでも起こる症状の一つです。特に、中高年になると加齢に伴う筋肉量の減少で、慢性化や重症化しやすくなります。ふくらはぎだけでなく、足の裏や指がつることもあり、鋭い痛みで一定の時間動かせなくなることが特徴です。

痛みをとるには、ストレッチとマッサージがお勧めです。ふくらはぎに起こった場合は、膝を伸ばして足の指先をゆっくりと手前に引き寄せたり、立って足を前後にずらしてアキレス腱を伸ばすふくらはぎのストレッチをおこないましょう。

予防や発作時の治療として漢方薬が効果的です。痛みがひどい時は、筋弛緩薬・抗不安薬などが用いられますので、かかりつけ医にご相談してください。

予防には、規則正しい生活・バランスの良い食事が基本です。脚の筋肉量の維持と血流を良くするためにウォーキングやスクワットなどの運動が効果的です。就寝前にはマッサージをして筋肉疲労の蓄積を解消しましょう。電解質は、筋肉の収縮や神経の伝達をスムーズにする役割があります。カリウムを含む野菜や果物・カルシウムの多い乳製品等を意識して摂りましょう。寝る前にコップ一杯の水を飲むことも大切です。仰向けで寝ると足首の関節が伸ばされるため、横向きで寝たり軽い掛け布団にしたりすると、起こりにくくなります。冷えや血行不良もつる原因となるため、冷暖房での調節や、1~2時間に1回は身体を動かすなど、日頃から血行の良くなる生活を心がけましょう。

生活習慣病・ドライアイ(2023年7月)

涙は、涙腺から血液でつくられています。約98%が水で、残りはナトリウムやカリウムなどの電解質や、たんぱく質、酵素などが含まれています。通常は1分間に1マイクロリットル(1mlの千分の1)くらい流れ、目の表面を覆い、目を感染や乾燥から守る・細胞の活動をコントロールする・まばたきを円滑にするといった役割を果たしています。ドライアイは、この涙の量が不足したり、質のバランスが崩れることによって、涙が均等にいきわたらなくなる病気で、近年増加傾向にあり、患者数は約2,200万人といわれています。

症状としては、目が乾くだけでなく、目が疲れやすい・物がかすんで見える・ゴロゴロする・光を眩しく感じる等、様々で、進行すると、視力低下や痛み、角膜上皮剥離等を発症することもあります。加齢だけでなく、コンタクトレンズの装用、スマホやパソコン、夜更かし、エアコンの長時間使用による部屋の乾燥などでおこるため、生活習慣病の1つでもあります。電子機器は長時間の使用を避け、こまめに休憩をとったり、意識的にまばたきをするように心がけましょう。目を大きく見開かずに済むよう、パソコンの画面は目の位置より下に置くようにしてください。エアコンの風邪は直接当たらないようにし、室内は加湿を心がけましょう。十分な休息をとっても症状がおさまらない時は、目が傷ついていることもあります。

点眼薬には、水分を補給し傷ついた角膜を修復するタイプのものや、涙の各成分に直接働きかけるタイプなど種類がいくつかあります。点眼薬で効果が得られない場合は、涙点にシリコンや合成樹脂製の涙点プラグを挿入し涙の流出を抑えることで、涙を目の表面にためる涙点閉鎖治療などもあるため、早期に受診しご相談してください。

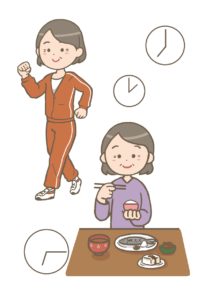

認知症と生活習慣病(2023年6月)

認知症のうち、アルツハイマー病は、脳内にアミロイドβという異常たんぱく質が蓄積し脳の神経細胞の働きを低下させるために、物忘れがひどくなる記憶障害や、時間や場所がわからなくなる見当識障害、今まで出来ていた物の使い方が分からなくなる実行機能障害などの症状があらわれる病気です。肥満症・糖尿病・脂質異常症は代謝が悪くなる疾病のため、アミロイドβの排出を妨げアルツハイマー型認知症の発症が1.5~3倍高くなります。

血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などにより神経細胞が壊れて発症する病気ですが、高血圧症・糖尿病・脂質異常症は動脈硬化を促進させ血管にダメージを与えるため、血管性認知症も起こしやすくします。特に高血圧症では2.4倍から10倍、糖尿病では健康な人と比較して2.1倍の発症率があると言われています。

予防には禁煙と減塩が効果的です。ウォーキングなどの有酸素運動は、脳内の血流が良くなるため、1日30分・週3回以上が効果的です。ラジオ体操は、音楽を聴いて内容を理解しタイミングをあわせて身体を動かす頭をつかった全身運動のため、お勧めです。野菜・海藻・きのこ類を毎食しっかり摂り、1週間のうちで肉より魚の献立を多くすると血液サラサラになります。バランスの良い食事でも食べ過ぎでは肥満につながりますので、腹八分目を心がけましょう。脳の活性化のためには、よく噛んで食べることも大切です。毎年必ず健診を受診し、体重・血圧・血糖・コレステロールの値を確認し、数値が少しあがった時にすぐに対応しておくと安心です。生活習慣病は、早めの内服が血管への負担も少なくてすむため、健診を受診された結果、要医療の判定が出た方は、早期に受診することも大切です。

更年期障害(2023年5月)

女性の生涯のうち、成熟期から老年期における卵巣ホルモン(エストロゲン)の分泌が減ってくる期間を、更年期と言います。一般的に閉経前後の5年、合計で10年間を指しますが、40歳代前半に迎える方もいれば、50歳代後半になっても迎えない女性もいて、個人差があります。のぼせ・ほてり(ホットフラッシュ)・めまい・頭痛・倦怠感・不眠などの身体的症状や、気持ちの落ち込み・やる気のなさ・不安・憂鬱などの精神的症状などにより日常生活に支障をきたす状態を更年期障害といわれています。

予防と改善には、生活習慣を整えることが大切です。運動の習慣化・バランスの良い食事・過度の飲酒や喫煙は避け、規則正しい生活を心がけましょう。閉経後数年で症状は治まりますが、治療には、ホルモン補充療法や漢方薬、抗うつ薬などがあるため、婦人科等でご相談してみてください。

女性特有の病気ではなく、性機能を保つ・筋肉や骨をつくる等、大切なホルモンの一つである男性ホルモン(テストステロン)の減少に伴い、同じような症状があらわれる男性更年期障害(LOH症候群)が増加しています。女性との違いは、一定期間で終わるものとは限らない老化現象の一つで、年齢を重ねるだけで治らないケースがあります。決断力や判断力の低下・仕事に熱心に取り組むことがなくなった等、ご家族や周囲の方が先に気がつくこともあります。一方で、加齢だけでなくストレスが原因になることもあり、不安・イライラ・ひきこもりなどの同じような症状のあるうつ病との違いを専門家の視点で判断してもらうことも重要です。かかりつけ医、または泌尿器科へ受診し、ホルモン検査や適切な治療を早期に始めましょう。

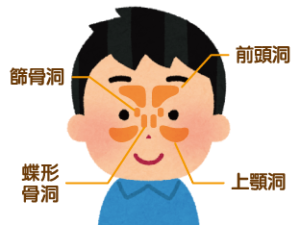

副鼻腔炎(2023年4月)

風邪をひいた後に鼻汁が何か月も続く・鼻がつまる・サラサラの鼻水が次第に粘り気が出てきて喉にひっかかる感じがする等の症状がみられたら、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の可能性があります。風邪の原因はウイルスが主ですが、それとは別に細菌による二次感染によって副鼻腔の中で炎症をおこすことで発症します。風邪以外でも、むし歯や歯周病の炎症が副鼻腔まで達してしまい、発症することもあります。

風邪をひいた後に鼻汁が何か月も続く・鼻がつまる・サラサラの鼻水が次第に粘り気が出てきて喉にひっかかる感じがする等の症状がみられたら、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)の可能性があります。風邪の原因はウイルスが主ですが、それとは別に細菌による二次感染によって副鼻腔の中で炎症をおこすことで発症します。風邪以外でも、むし歯や歯周病の炎症が副鼻腔まで達してしまい、発症することもあります。

鼻の穴のことを鼻腔といい、鼻腔に繋がる頬や眼・おでこの周りにある骨の中の4対(計8つ)の空洞が副鼻腔です。粘膜は絨毛で覆われていてホコリやウイルスなどの異物を鼻水と共に排出する働きをしています。炎症がおきると絨毛に鼻水が絡まりこの働きが低下し、炎症が進むと膿がたまったり、粘膜が腫れたりします。そのため、頬や目の奥の痛みや頭痛が起こる場合もあります。大量の鼻水が喉へ落ちる後鼻漏や、においがわからなくなる嗅覚障害などの症状がでることもあります。長期に放置して慢性化すると鼻茸というポリープができることもあります。抗菌薬で治らない場合は手術をすることもあるため、早期の受診が大切です。

まずは、風邪を引かないように、普段からバランスの良い食事と規則正しい生活、睡眠時間の確保が基本です。お酒を飲むと血行が良くなり鼻がつまりやすくなるため、飲酒は控えましょう。鼻洗浄は再発予防と現状維持に効果的です。市販の点鼻薬は鼻づまりを解消する血管収縮薬で対症療法のため、即効性はあるものの何度も使っていると効かなくなったり粘膜が腫れてくることもあります。細菌感染やアレルギーなどの原因を取り除くものではないため、使い続けないようにしましょう。

生活習慣と不整脈(2023年3月)

心臓は、左右の心房と心室からなる4つの部屋に分かれていて、全身に血液を送り出すポンプのような役割をしています。ポンプを動かしているのは電気刺激です。

心臓は、左右の心房と心室からなる4つの部屋に分かれていて、全身に血液を送り出すポンプのような役割をしています。ポンプを動かしているのは電気刺激です。

不整脈は、この電気刺激が乱れて心臓の興奮が正常に伝わらないために心臓の脈拍が正常とは異なるタイミングで起きるようになった状態です。脈が遅くなる徐脈、脈がとぶように感じられる予定されていないタイミングで脈が生じる期外収縮、脈が速くなる頻脈があります。緊急度や治療法も千差万別で、放置しても問題のないものから命にかかわるようなものもあります。

飲酒・喫煙・睡眠不足等は、交感神経を活性化させ、不整脈をおこしやすくなります。アルコールによる不整脈は大量飲酒後に起こりやすく、頻脈とともに血圧上昇もきたします。慢性的に過度の飲酒の習慣がある方は、心臓への影響も大きくなり、発作性の心房細動を起こすこともあります。喫煙は、血管内を酸素不足にさせるため、血小板の凝固促進と血栓形成により心筋虚血をおこし、喫煙直後に急性心筋梗塞をおこす方もいます。睡眠不足やストレス・疲労の蓄積は、自律神経の乱れとともに心臓の拍動が乱れ、不整脈や動悸(ドキドキする感じ)がおこります。睡眠時は通常、副交感神経が優位になり血圧が下がりますが、睡眠不足が続くと夜間でも血圧が上昇したままで高血圧の発症につながります。

左手の手のひらを表にして、親指の付け根(人差し指の延長線上)の手首の位置に、右手の人差し指・中指・薬指の3本を当てて拍動を感じとり、脈が乱れていないか確認することができます。脈が規則的で1分間に50~100回くらいであれば安心です。規則正しい生活で脈を整え、健やかな心臓でいられるよう心がけましょう。

脳動脈瘤(2023年2月)

脳動脈瘤は、大きな血管の枝分かれの部分にできることが多い動脈に発生する膨れたコブのことです。通常は無症状ですが、大きくなると脳や神経を圧迫して頭痛やしびれなどの神経症状が出ることがあります。コブの中にできた血液のかたまりが詰まると脳梗塞を、コブが破裂するとくも膜下出血をおこします。

くも膜下出血は1万人にひとりの割合で発症し、動脈瘤の破裂率は年間1%といわれていますので、100人にひとりが未破裂動脈瘤をもっていることになります。治療については、コブの大きさが5~7ミリ 以上や不整な形、発生した場所(眉間の奥にある前交通動脈や目の奥にある内頚動脈後交通動脈分子部等)、自覚症状及び基礎疾患の有無や家族歴等を考慮し、必要性を決定します。破裂する要因としては、喫煙や大量飲酒、高血圧などがあげられます。くも膜下出血は40~50歳代にかけて発症率が高くなります。危険因子をもっている方は、50歳前後で脳の検査をしておくと安心なため、かかりつけ医に相談しましょう。また、動脈瘤がみつかったら定期的に検査を受けておく必要があるため、脳ドック等で偶然みつかった場合も、放置せず必ず受診するようにしてください。

禁煙は基本です。一日でも早く禁煙できた方が発症の予防につながります。一人で禁煙に取り組むよりも禁煙外来などを利用すると無理なく成功できます。減塩や適性体重の維持など高血圧予防の規則正しい生活を心がけましょう。ご自宅での血圧測定を習慣化し普段の血圧を知っておくとともに、年1回は健診を受診しコレステロールや血糖値など血管を傷つける他の要因がないか確認しておくと安心です。内服による血圧のコントロールも大切ですので、早期の受診を心がけましょう。

胃炎・胃潰瘍(2023年1月)

胃は、食べ物を貯蔵・消化・吸収する重要な働きを持つ大切な器官です。一般的に、空腹時に胃が痛み食事を摂ると治る場合は胃潰瘍が、食後しばらくしてシクシクと痛む場合は胃炎が疑われます。

胃があれるとまず起こるのが急性胃炎です。例えば、アルコールをたくさん飲むと胃の粘膜を覆っている粘液がはがれ、胃酸が直接粘膜にあたることにより出血やただれ(びらん)がおこります。通常は2日ほどで治りますが、暴飲暴食や喫煙など胃を荒らす刺激が続くと慢性胃炎を起こします。さらにストレスや老化が重なると、胃液の分泌がさらに低下し粘膜が萎縮する慢性萎縮性胃炎となります。

胃潰瘍は、上腹部痛の他、悪心や嘔吐、食欲不振などの症状があらわれる場合があります。症状がひどくなると胃壁から出血し、血を吐いたり血便が出ることもあります。潰瘍を繰り返す場合は、ピロリ菌の検査も受けておくと安心です。

喫煙は胃酸の分泌を多くするだけでなく、ニコチンが粘膜の血流を悪くするため、禁煙は基本です。心身ともに過労は、血管が収縮して血液の流れを悪くし防御機能のある粘液が供給されなくなるため、睡眠不足やストレスの蓄積には気をつけましょう。

こしょうやとうがらし、ワサビなどの香辛料は控えめにし、空腹時の濃いコーヒーや炭酸飲料、消化がしにくい脂っぽい食べ物や硬い物、漬物などの塩分の強い物、ようかんやチョコレートなどの甘い物などは胃の粘膜を刺激するため避けましょう。消化を促進させるよう、よく噛んで食べることが大切です。一度に食べる食事量が多くならないようにし、潰瘍の治療にはたんぱく質が必要ですので、脂肪の少ない肉や魚、卵や豆腐などをつかった料理を毎食摂るよう心がけてください。

冬のトラブル・乾燥性皮膚炎(2022年12月)

冬は外の気温が下がるため室内温度も低下し、空気の乾燥が強くなる季節です。乾燥による肌の水分の蒸発や、室内を暖房器具で暖めることによる湿度の低下で、肌の乾燥もおこりやすくなります。乾燥性皮膚炎は乾燥肌が悪化し、乾燥を生じる病気である乾皮症が進行し炎症をおこしている状態です。強いかゆみや赤み、水ぶくれなどの湿疹を併発し、皮脂欠乏性湿疹とも呼ばれています。

空気の乾燥の他、加齢による皮脂の減少・真夏の紫外線による皮膚へのダメージ・洗浄力の強い石けんの使用やタオルで強く身体を擦る等でも、発症することがあるため、日頃からのケアが大切です。

健康な肌を保ち続けるには、規則正しい生活習慣が基本です。バランスの良い食事・質の良い睡眠・適度な運動を心がけましょう。アルコールや香辛料などの刺激物を摂りすぎると血行が良くなりかゆみを誘発するため、肌の調子が悪いときは摂取を控えて下さい。肌着は保湿性のある素材を選び、化学繊維の衣服を着る場合は肌に直接触れないよう木綿の肌着を着ることをお勧めします。

室内では、ミスト式の加湿器を置いたり濡れタオルをかける等で、湿度を60~70%に保つようにしましょう。入浴は39~40度のぬるめのお湯で、長くても15分程度にし、身体を洗う時は石鹸をよく泡立てこすらないようにして下さい。保湿剤は入浴後の皮膚がしっとりしているうちに塗ると効果的です。

症状の出ている範囲が手のひら2~3枚分を超えるほど広くなると市販薬では治りにくく、悪化もしやすくなります。皮膚科専門医に相談し、症状にあった保湿剤、かゆみが強い場合は抗ヒスタミン剤やステロイド外用剤等を処方してもらいましょう。

水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹ウイルス(2022年11月)

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスでおこる病気です。主に子どもの頃に感染し水ぼ うそうを発症し、治った後も成人の約90%以上の人には、脊髄から出る神経節という部位にこのウイルスが潜んでいます。普段は身体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているのですが、免疫力が低下すると再び活動し増殖し始めます。神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、帯状疱疹を発症します。

うそうを発症し、治った後も成人の約90%以上の人には、脊髄から出る神経節という部位にこのウイルスが潜んでいます。普段は身体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているのですが、免疫力が低下すると再び活動し増殖し始めます。神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、帯状疱疹を発症します。

かゆみやピリピリとした痛みなどの皮膚症状だけでなく、神経にも炎症をおこし、損傷がひどいと皮膚症状が治った後も痛みが続き、部位によっては、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などの合併症を引き起こすことがあります。主に加齢・疲労・ストレスなどの他、糖尿病などの基礎疾患による免疫力の低下が発症の原因ですので、特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれています。

ウイルスの増殖を抑える治療を早くはじめることが大切なため、症状が出はじめたら早期の受診をお勧めします。抗ウイルス薬や痛み止め等の塗り薬や飲み薬が主となりますが、症状が重い場合や免疫力の低下が著しい場合には入院による点滴治療や、痛みが激しい場合には神経ブロックなどの局所麻酔薬による対症療法も必要となる場合があります。

疲労やストレスのない規則正しい生活が免疫力低下を防ぐ基本です。さまざまな栄養素をバランスよく摂り、散歩やウォーキングなどの運動を日頃から習慣化しておきましょう。十分な休息や質の良い睡眠も必須です。50歳以上の方には、自治体より費用補助のあるワクチン接種ができますので、かかりつけ医にご相談ください。