こんにちは保健師です!

水痘(水ぼうそう)・帯状疱疹ウイルス(2022年11月)

帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスでおこる病気です。主に子どもの頃に感染し水ぼ うそうを発症し、治った後も成人の約90%以上の人には、脊髄から出る神経節という部位にこのウイルスが潜んでいます。普段は身体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているのですが、免疫力が低下すると再び活動し増殖し始めます。神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、帯状疱疹を発症します。

うそうを発症し、治った後も成人の約90%以上の人には、脊髄から出る神経節という部位にこのウイルスが潜んでいます。普段は身体の免疫力によってウイルスの活動が抑えられているのですが、免疫力が低下すると再び活動し増殖し始めます。神経の流れに沿って神経節から皮膚へと移動し、帯状疱疹を発症します。

かゆみやピリピリとした痛みなどの皮膚症状だけでなく、神経にも炎症をおこし、損傷がひどいと皮膚症状が治った後も痛みが続き、部位によっては、角膜炎、顔面神経麻痺、難聴などの合併症を引き起こすことがあります。主に加齢・疲労・ストレスなどの他、糖尿病などの基礎疾患による免疫力の低下が発症の原因ですので、特に50歳代から発症率が高くなり、80歳までに3人に1人が発症するといわれています。

ウイルスの増殖を抑える治療を早くはじめることが大切なため、症状が出はじめたら早期の受診をお勧めします。抗ウイルス薬や痛み止め等の塗り薬や飲み薬が主となりますが、症状が重い場合や免疫力の低下が著しい場合には入院による点滴治療や、痛みが激しい場合には神経ブロックなどの局所麻酔薬による対症療法も必要となる場合があります。

疲労やストレスのない規則正しい生活が免疫力低下を防ぐ基本です。さまざまな栄養素をバランスよく摂り、散歩やウォーキングなどの運動を日頃から習慣化しておきましょう。十分な休息や質の良い睡眠も必須です。50歳以上の方には、自治体より費用補助のあるワクチン接種ができますので、かかりつけ医にご相談ください。

肥満のうちに改善を(2022年10月)

身体に脂肪が蓄積し体重が増加した状態で、BMI(体重kg÷身長m÷身長m)25以上を肥満、BMI30以上を高度肥満と言います。肥満症は肥満によって健康を脅かす合併症があったり合併症のリスクが高く、治療の対象となる疾病のことです。

身体に脂肪が蓄積し体重が増加した状態で、BMI(体重kg÷身長m÷身長m)25以上を肥満、BMI30以上を高度肥満と言います。肥満症は肥満によって健康を脅かす合併症があったり合併症のリスクが高く、治療の対象となる疾病のことです。

皮膚のすぐ下につく皮下脂肪は、下腹部やおしり・太ももにつきやすく、体重による負担が原因で、膝や股関節、背骨などに障害を起こしやすくなります。喉の周りにつきすぎると、寝ている間に一時的に呼吸がとまる睡眠時無呼吸症候群を引き起こすこともあります。

腹筋の内側や腸などの周りにつく内臓脂肪は、たまりすぎると脂肪細胞が炎症を起こし、アディポネクチン(善玉ホルモン)の分泌を減らし、血栓による心筋梗塞や脳梗塞、脳血管性認知症やがん細胞の増殖につながります。

また、皮下脂肪や内臓脂肪が増えすぎると、本来はたまらない場所に蓄積される異所性細胞が肝臓や筋肉・膵臓などに蓄積し、脂肪肝から肝硬変に進行したり、脂肪膵は血糖値を下げるホルモンの分泌を悪くし糖尿病の発症につながります。

炭水化物や脂っこいものを控えることは大切ですが、全く摂らない減量は筋肉の減少にもつながるため、バランスの良い食事が基本です。脂肪の燃焼には30分程度のウォーキング等の有酸素運動が効果的です。日頃から運動不足の方は、急に運動を始めると膝を痛める原因になるため、エレベーターやエスカレーターはではなく階段を使ったり、車ではなく徒歩で移動する等、運動する意識を持つことから始めましょう。3~6か月で3%の減少を目指し、ゆっくり減量することが大切です。合併症がある場合は減量法も異なるため、早めにかかりつけ医や専門医に相談しましょう。

下肢静脈瘤の予防法(2022年9月)

血管には動脈と静脈があります。動脈は心臓から全身に血液を送り出していて、心臓に血液を戻す役割が静脈です。足の血液は重力に逆らって下から上に流れるため、逆流防止弁がついていますが、その弁が壊れてしまい血液が逆流しうっ滞することによって、静脈の拡張や瘤化した状態が、下肢静脈瘤です。

下肢静脈瘤の患者数は約1,000万人で、年齢と共に増加しています。良性の病気で命にかかわるものではありませんが、足のだるさやむくみなどにより生活の質を低下させたり、まれに湿疹や潰瘍ができて重症になることがあります。ふくらはぎのだるさ・こむら返り・足のむくみや不快感(むずむず感)・血管が浮き出て見える等の症状がでた場合は、早めに血管外科や形成外科の受診を

お勧めします。太ももの外側や膝のうつ側・くるぶしによく見られるくもの巣状・網目状静脈瘤は、通常症状もなく重症化しないため基本的には治療の対象となりません。足のつけ根の静脈弁が壊れることで膝の内側に静脈瘤が出来たり、膝の後ろ側の静脈弁が壊れてふくらはぎの静脈瘤が出来るタイプは、外科的治療が必要になることがあります。

長時間の立ち仕事や座りっぱなしの姿勢は避け、血流やリンパの流れを良くするためにストレッチやウォーキングなどの運動を習慣化しましょう。血行が悪くなる締め付けすぎるガードルなどの下着の着用は避け、弾性ストッキングを履き圧迫することで逆流の減少や血行をキープさせる効果があります。就寝時は足を高くして寝たり、1日1.5リットル以上のこまめな水分補給も大切です。バランスの良い食事は基本ですが、食物繊維は静脈圧を低下させる効果があります。キャベツや白菜などの緑黄色野菜・海藻・きのこ類・みかんやバナナなどの果物を意識して摂りましょう。

暑い夏に増える脳卒中(2022年8月)

脳卒中は脳血管障害ともいわれ、血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れる脳出血やくも膜下出血に分けられます。夏は脱水による身体内の水分不足により血液がドロドロの状態となり血管が詰まりやすくなることや、熱を放出しようと血管が拡張し血流が遅くなり血栓ができやすい状態となるため、脳梗塞の発生数が多くなります。

脳卒中は脳血管障害ともいわれ、血管が詰まる脳梗塞と、血管が破れる脳出血やくも膜下出血に分けられます。夏は脱水による身体内の水分不足により血液がドロドロの状態となり血管が詰まりやすくなることや、熱を放出しようと血管が拡張し血流が遅くなり血栓ができやすい状態となるため、脳梗塞の発生数が多くなります。

脳梗塞は突然起こり、命を奪うことがあります。命は助かっても麻痺などにより日常生活に支障をきたすこともあるため、発作が起きたら出来るだけ早く治療を行うことがその後の経過に大きく影響します。片方の手に力が入らない・手足がしびれる・呂律がまわらない・言葉が出ない等の症状が出ても、しばらくすると消えてしまうことがあります。これは、一過性脳虚血発作という脳卒中の前触れで、血管が詰まっても短時間のうちに血栓が解けて血流が再開するため症状が一時的になくなりますが、この発作を起こすと3~4割が48時間以内に脳梗塞をおこしているため、早期の受診が大切です。

水分を摂取しても身体内に浸透するまで約20分かかります。1日1.5~2リットルを目安に、喉がかわいたと感じる前に水分補給をおこないましょう。知らず知らずのうちに呼気や汗から水分が失われていますので、寝る前・起床時・入浴の前後はコップ1杯の水を飲むことを習慣化してください。飲酒は利尿作用があるため飲みすぎに気を付けるとともに、飲酒時はさらに水分摂取を意識しましょう。

ストレッチは、血管がしなやかになり動脈硬化予防につながります。大きな血管のある腹部・太ももと、ふくらはぎ・膝の裏などの動脈の血管伸ばしを1日2回おこないましょう。毎年健診を受診し、血圧やコレステロール値のチェックも大切です。

暑さによる健康障害(夏バテ)(2022年7月)

夏バテは、身体がだるい・食欲がない・疲れやすい・胃腸の不調など夏の暑さによる体調不良の総称です。通常は、自律神経の働きにより暑さを感じると汗をかいて熱を放散し体温を一定に保つのですが、真夏の室内外の温度差を繰り返し感じていると自律神経の働きが乱れることがあります。また、発汗による水分やミネラル不足、寝苦しさによる睡眠不足等も原因として考えられます。

身体を冷やしすぎないことが大切ですので、温度差が5度以上となると自律神経が乱れやすくなるため、エアコンの温度設定には気をつけましょう。冷たい飲み物は胃腸にも負担をかけるます。水分補給は常温の水やぬるま湯などがお勧めで、のどの渇きを感じる前に早めに・こまめに飲みましょう。糖質の多い清涼飲料水は糖質の分解にビタミンB1を多量に消費し、疲労感を招きやすくなるため、スポーツ以外での摂取は控えましょう。

疲労回復に欠かせない栄養素であるビタミンB1が豊富な鰻や豚肉などを含む、たんぱく質を摂るよう心掛けてください。トマトや枝豆・パプリカ・きゅうり・オクラなどの旬の野菜は、ビタミンだけでなく、夏に不足しやすいミネラルも豊富ですので、意識して摂っていただきたい食材です。食欲増進効果の期待できる香辛料や香味野菜を取り入れるのもお勧めです。バランスの良い食事は基本ですが、食欲のない時は量より質を心がけましょう。

ストレッチ等で血流を良くすること、涼しい時間帯のウォーキング等で汗をかくと暑さに身体が順応しやすくなるとともに、自律神経の働きを整えるのに有効です。疲れを翌日に持ち越さないために睡眠時間の確保も大切です。

膝関節水症(膝に水が溜まる)(2022年6月)

関節は骨と骨のつなぎめで、膝関節内部は軟骨・半月板・関節包・滑膜などが備わっています。滑膜の中には、関節の動きを滑らかにしたり軟骨組織に栄養を届ける関節液という液体があり、これを一般的に膝の水と呼んでいます。軟骨組織がすり減ったりして関節液の代謝が悪くなると、通常1~3ml程度のところ10倍以上に増えることがあります。原因としては、加齢に伴う骨の老化、膝の使い過ぎやケガなどによる強い負荷、変形性膝関節症による骨や軟骨の破壊や変形、関節リウマチや痛風などによる炎症等です。水が溜まりすぎた場合は、なるべく早めに抜くことをお勧めします。水を抜くことでクセになったり悪影響を及ぼすことはなく、早めに炎症を抑えることが大切です。

関節は骨と骨のつなぎめで、膝関節内部は軟骨・半月板・関節包・滑膜などが備わっています。滑膜の中には、関節の動きを滑らかにしたり軟骨組織に栄養を届ける関節液という液体があり、これを一般的に膝の水と呼んでいます。軟骨組織がすり減ったりして関節液の代謝が悪くなると、通常1~3ml程度のところ10倍以上に増えることがあります。原因としては、加齢に伴う骨の老化、膝の使い過ぎやケガなどによる強い負荷、変形性膝関節症による骨や軟骨の破壊や変形、関節リウマチや痛風などによる炎症等です。水が溜まりすぎた場合は、なるべく早めに抜くことをお勧めします。水を抜くことでクセになったり悪影響を及ぼすことはなく、早めに炎症を抑えることが大切です。

自覚症状は、痛み・腫れ・だるさ・熱感や膝のお皿に違和感を感じることがあります。対症療法としては、保冷剤や冷たいタオルで冷やす、サポーターをつけて膝にかかる負担を軽減する等ありますが、炎症の原因を知ることが重要ですので、早めに整形外科を受診しご相談してください。

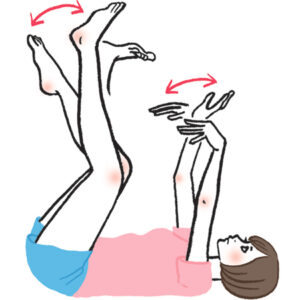

正座や立ち仕事を長時間続けず休憩を入れること、スイミングやサイクリングなどの膝に負担をかけない運動と、太もも(大腿四頭筋)を鍛える筋トレで予防や改善ができます。椅子に浅く座り縁をつかみ片膝を伸ばした状態または上向きに寝転んで膝を伸ばした状態で、10センチほど踵を持ち上げる運動を片足ずつ1日3~4回の膝を守る筋肉の強化や、ストレッチで血流を良くすることも効果的です。膝は体重を支え地面から足への衝撃を吸収し、様々な姿勢や動作をする役割があります。自分の足で動くことが健康長寿につながるため、膝の健康を意識してみましょう。

5月17日は世界高血圧デー(2022年5月)

血圧とは、血液が流れる際に血管の内側にかかる圧力のことです。血管壁が圧力に対応して弾力がなくなり次第に硬く変化することを動脈硬化といいます。日本人の約3人に1人が罹患している高血圧はとても身近な病気です。高血圧を放置すると動脈硬化が促進し、心不全や心筋梗塞、脳出血などの命にかかわる病気につながります。

原因は遺伝性のものと生活習慣によるものがありますが、日本人の8~9割が塩分の摂りすぎ・野菜や果物の摂取不足・運動不足・睡眠不足・過度な飲酒・ストレスなどの生活習慣によるものです。

血圧が高くても自覚症状のない方が多く、また、肩こりや頭痛・めまい等の症状があってもすぐに高血圧が原因と思わず放置してしまう方も多いようです。ご自宅での血圧測定を習慣化し、ご自分の普段の血圧値を知っておくことが大切です。動脈硬化は年齢を重ねると誰でも進行しますので、毎年健診を受診し、体調チェックをして変化を確認しておくと安心です。

食事は薄味にし、ラーメンの汁は残す、漬物や加工食品は食べ過ぎない等の塩分の摂り過ぎに日頃から気を付けましょう。内臓脂肪が多いと血液量が増加し、全身の末

梢血管が圧迫され血圧が上昇します。4~5kgの減量で4mmHg程度の血圧低下が期待できますので、適正体重の維持・肥満の解消は基本です。運動は、筋肉に酸素や栄養を運ぶために血管を広げ、交感神経の緊張が緩和されることにより、血圧を下げる働きがあります。全身を使い少し息がはずむ程度のウォーキングがお勧めですが、普段の生活の中で身体活動を増やすことを意識してみましょう。

急性腰痛症(ぎっくり腰)(2020年4月)

突然発症して腰に激しい痛みを起こすぎっくり腰は、医学的には急性腰痛症の一つです。顔を洗う、靴を履くなどの前かがみの姿勢や腰をひねったりした時に起こすことが多く、ほとんどは1か月以内に自然に治ります。

腰に強い痛みが生じ、腰を前後に曲げることが難しくなります。症状が重い場合は、痛みで動けなくなったり、臀部や下肢に放散するような痛みやしびれを伴う場合もあります。安静にしていると痛みは和らぎますが、過度な運動制限は筋力低下を招き悪化させる可能性があるため注意が必要です。

より的確な診断を得るために、症状をきちんと伝えることが大切です。いつから痛むのか、痛みは強くなっているのか、どのくらい続いているのか、腰のどのあたりが痛むのか、背中やお尻・脚にも痛みがあるのか、痛みの程度、痛みを誘発する具体的な動作、しびれや麻痺・発熱等の腰痛以外の症状の有無を話せるようにしておくと良いでしょう。ぎっくり腰以外にも、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、圧迫骨折、感染症による化膿などでも腰痛がおこることがあるため、かかりつけ医や整形外科を早めに受診してください。

普段から腰に無理な負担がかからないよう姿勢に注意するとともに、腰回りの筋肉を鍛えておくと発症予防・再発予防につながります。腰に負担をかけずに筋力アップをするには、水中での歩行がお勧めです。ウォーキングは小股で早歩きをすると腰への負担が軽くてすみます。坂道や階段等の傾斜地を歩くスローピング運動は、短時間で効果がでます。仰向けに寝て上体をおこす・うつぶせ寝で上体をそらす運動で、腹筋と背筋の強化をしておくことも大切です。

アレルギー性鼻炎との付き合い方(2022年3月)

アレルギー性鼻炎は、ハウスダスト、花粉、カビ、動物の毛などの原因(アレルゲン)に対し防御システムが働いておこる免疫反応です。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、喉のかゆみや痛み、咳発作などの症状により、倦怠感や不眠などの体調不良につながることもあります。

ハウスダストの原因はダニが多く、温度25~30℃、湿度60~80%で繁殖しやすくなります。花粉は、スギ・ヒノキ花粉が多く、次いで、イネ科植物、ブタクサとなっています。近年では、年齢の若年化が進んでいて、2~3歳からハウスダストや花粉により発症する人が増えています。

遺伝的にアレルギー体質であることが主な原因ですが、疲労やストレス、偏食、不規則な生活等で発症することが多いようです。帰宅後のうがいや手洗い、こまめな掃除の他、室温20~25度、湿度50%を保つよう心がけましょう。高蛋白・高カロリー・高脂肪の食事はアレルギー体質の促進につながるため、バランスの良い食事を摂り、たばこやアルコール、香辛料などの刺激の強いものは控えて下さい。

外出時のマスクや帽子、眼鏡の着用だけでなく、目の周りにワセリンや保湿クリームを塗っておくと、目に花粉やほこりが入るのを防ぐことができます。水道水で直接目を洗うと塩素で粘膜を傷つけることがあるため避けた方が良いでしょう。緑茶は殺菌効果があるため、喉の乾燥が気になる方へはお勧めです。血流がよくなり湯気で鼻詰まりの改善も期待できるため、入浴はシャワーで済ませず湯船につかると効果的ですが、熱いお湯はかゆみを増すため、ぬるめのお湯に設定してください。ストレッチによる交感神経への刺激も鼻づまりの解消につながります。

アレルギー性鼻炎は、ハウスダスト、花粉、カビ、動物の毛などの原因(アレルゲン)に対し防御システムが働いておこる免疫反応です。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、喉のかゆみや痛み、咳発作などの症状により、倦怠感や不眠などの体調不良につながることもあります。

ハウスダストの原因はダニが多く、温度25~30℃、湿度60~80%で繁殖しやすくなります。花粉は、スギ・ヒノキ花粉が多く、次いで、イネ科植物、ブタクサとなっています。近年では、年齢の若年化が進んでいて、2~3歳からハウスダストや花粉により発症する人が増えています。

遺伝的にアレルギー体質であることが主な原因ですが、疲労やストレス、偏食、不規則な生活等で発症することが多いようです。帰宅後のうがいや手洗い、こまめな掃除の他、室温20~25度、湿度50%を保つよう心がけましょう。高蛋白・高カロリー・高脂肪の食事はアレルギー体質の促進につながるため、バランスの良い食事を摂り、たばこやアルコール、香辛料などの刺激の強いものは控えて下さい。

外出時のマスクや帽子、眼鏡の着用だけでなく、目の周りにワセリンや保湿クリームを塗っておくと、目に花粉やほこりが入るのを防ぐことができます。水道水で直接目を洗うと塩素で粘膜を傷つけることがあるため避けた方が良いでしょう。緑茶は殺菌効果があるため、喉の乾燥が気になる方へはお勧めです。血流がよくなり湯気で鼻詰まりの改善も期待できるため、入浴はシャワーで済ませず湯船につかると効果的ですが、熱いお湯はかゆみを増すため、ぬるめのお湯に設定してください。ストレッチによる交感神経への刺激も鼻づまりの解消につながります。

3月10日は世界腎臓デ(2022年2月)

毎年3月の第2木曜日は世界腎臓デーです。腎臓病の早期発見と予防を促し腎臓病による負担を縮小することを目的に、国際腎臓学会が2006年に設立されました。厚生労働省でも、毎年CKD(Chronic Kindney Disease:慢性腎臓病)シンポジウムを開催し知識の普及と情報提供をしています。

腎臓は背中側の腰のあたりに左右1つずつあり、こぶし大でそら豆のような形をしています。腎臓内に流れ込んだ血液は、必要な水分やたんぱく質、糖分などを身体内に戻し、老廃物は不要な塩分や水分とともに尿として排出されます。腎臓の働きが低下すると、たんぱく質が尿に出て老廃物が血液中に残ってしまうため、腎臓だけでなく全身に健康障害を引き起こします。CKDの患者数は日本では1,330万人、8人に1人と多く、新たな国民病と言われています。自覚症状がないまま進行するため早期発見が重要です。尿検査で蛋白1+以上、または、年齢・性別・血清クレアチニン値で出されるeGFR値が60未満の場合はCKDが疑われるため、健診を毎年必ず受診し健診結果を確認しましょう。発症には、糖尿病や高血圧症、高尿酸血症などの生活習慣病が強く関係します。食べすぎや塩分の摂りすぎ、運動不足、喫煙といった不健康な生活を見直すことが大切です。朝起きた時にお腹が空いていると感じることのできる腹八分目が理想で、バランスの良い食事は基本です。肥満は、血糖値を下げるホルモンの働きを悪くさせるため、適正体重の維持を心がけて下さい。

尿の色が濁る、泡立ちがある、血尿、全身のむくみ、倦怠感、夜中にトイレに何回も行くといった自覚症状がある場合は、かなり進行している状態のことが多く、早期にかかりつけ医にご相談されることをお勧めします。

毎年3月の第2木曜日は世界腎臓デーです。腎臓病の早期発見と予防を促し腎臓病による負担を縮小することを目的に、国際腎臓学会が2006年に設立されました。厚生労働省でも、毎年CKD(Chronic Kindney Disease:慢性腎臓病)シンポジウムを開催し知識の普及と情報提供をしています。

腎臓は背中側の腰のあたりに左右1つずつあり、こぶし大でそら豆のような形をしています。腎臓内に流れ込んだ血液は、必要な水分やたんぱく質、糖分などを身体内に戻し、老廃物は不要な塩分や水分とともに尿として排出されます。腎臓の働きが低下すると、たんぱく質が尿に出て老廃物が血液中に残ってしまうため、腎臓だけでなく全身に健康障害を引き起こします。CKDの患者数は日本では1,330万人、8人に1人と多く、新たな国民病と言われています。自覚症状がないまま進行するため早期発見が重要です。尿検査で蛋白1+以上、または、年齢・性別・血清クレアチニン値で出されるeGFR値が60未満の場合はCKDが疑われるため、健診を毎年必ず受診し健診結果を確認しましょう。発症には、糖尿病や高血圧症、高尿酸血症などの生活習慣病が強く関係します。食べすぎや塩分の摂りすぎ、運動不足、喫煙といった不健康な生活を見直すことが大切です。朝起きた時にお腹が空いていると感じることのできる腹八分目が理想で、バランスの良い食事は基本です。肥満は、血糖値を下げるホルモンの働きを悪くさせるため、適正体重の維持を心がけて下さい。

尿の色が濁る、泡立ちがある、血尿、全身のむくみ、倦怠感、夜中にトイレに何回も行くといった自覚症状がある場合は、かなり進行している状態のことが多く、早期にかかりつけ医にご相談されることをお勧めします。